大和ミュージアムで現在開催中(2024年7月4日(木)~11月24日(日))の特別展「山崎貴の世界」に合わせて、私が山崎氏に館内を案内している動画(前編)・(後編)が当館の公式Youtubeで公開されています。

『ゴジラ-1.0』(2023)制作にあたってのこだわり溢れた話には、山崎氏のマニアぶりが溢れていました。

山崎監督とは台本なしの会話だったので、言い間違いや説明の足りない部分などがあり、誤解があるといけないので、これらを少し訂正と、説明の追加もしておきます。

動画の後編で、「日本海軍は海上自衛隊よりも専守防衛海軍だった」と発言しています。戦前の海軍は、いわば一国平和主義で日本の安全だけが問題でしたが、現在の海上自衛隊は自由世界すべてと連携して世界の安全を守る任務の中で活動していますから、一国平和主義的な意味での専守防衛とは異なる立場の専守防衛であると理解しなければならないと思っています。

同時に、戦前の海軍が専守防衛海軍であり、帝国国防方針に従って、遠征的作戦を考えていなかったことは明らかだと思います。遠征的作戦には必須の艦隊随伴タンカーをほとんど持っていなかったことからも明白です。現にハワイ作戦でさえ、当初は「艦隊の航続力の問題で無理である」とされ、艦内に燃料のドラム缶を積むほどの無理をした作戦だったのです。このような近海型海軍で、太平洋からインド洋までの大作戦を考えたこと自体間違いだったのです。

また、動画の後編で、山崎氏が急に、「日本の軍艦は何故中央縦隔壁が有るのですか?」と聞いてこられたので驚きました。なかなかそこを問題視する人は多くはないからです。

この問いに対する回答として、平成20年の大和ミュージアム特別展の図録「平賀譲 名軍艦デザイナーの足跡をたどる」(2008年文藝春秋)より抜粋したものを再掲します。この時の特別展「軍艦設計の天才 平賀譲 戦艦大和への道をひらいた東大総長」は、東京大学のご協力により開催したもので、この特別展に先駆けて、東京大学でも平賀譲についての展覧会が開かれました。その展覧会にあわせて平成20年4月19日に東京大学駒場博物館で講演会があり、数名が講演されたなかで、私が短い講演をしたものの抄録を少々加筆整理したものです。

日本海軍の作戦構想と平賀式軍艦

本日は、平賀譲の展覧会での講演ですので平賀にまつわる話の一つとして、日本海軍の作戦構想と平賀式軍艦ということで少し話します。私は元来が司書で文系ですから、技術の話にはなりません。ここでは平賀が要求されていた、戦艦に対するコンセプトの面を中心にします。また、資料の無い部分について、私の個人的な意見、推定を加えていますのでご了解ください。

まず、当然ですが軍艦は設計者が勝手に作るのではありません。基本的な性能の要求があっての設計です。ではだれが要求するのか。それは、海軍軍令部(後に軍令部)が行います。海軍軍令部は、海軍の軍備、作戦、艦隊編制などを司る部署で、ここで来るべき戦争の形を研究し、これに対応する性能の軍艦を海軍艦政本部に要求するのです。その中で設計されるのが軍艦であり、平賀もその線に沿った設計を行いました。ですから、平賀式の軍艦といっても、その背景は単純ではないわけです。無論平賀という人は、一種の天才であり、普通の技術者とは異なり、海軍軍令部の要求を超えた回答を出そうとするようなところがありました。しかし、基本が海軍軍令部の要求であることは変わりません。

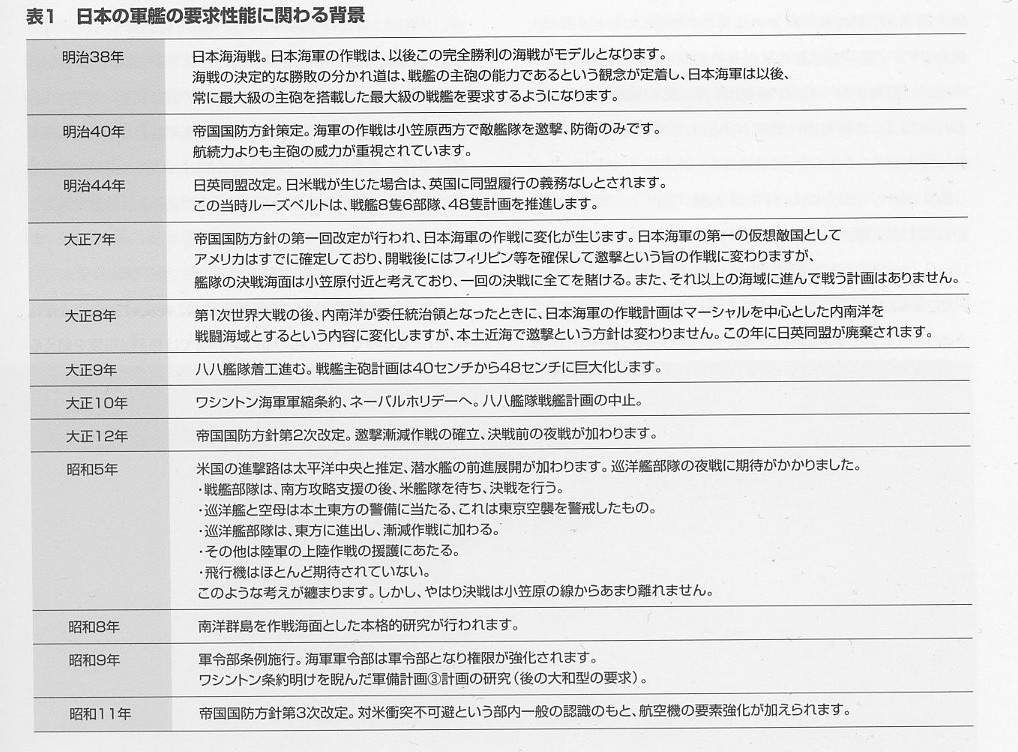

そこで日本の軍艦は(ここでは主として戦艦をとりあげますが)、どのような要求背景に基づいて設計されてきたかということについて、帝国国防方針の変化を簡単に年表にしてみます(表1参照)

この間、平賀に与えられた戦艦の性能に関する要求は、第一回の帝国国防方針そのものであったことが分かります。この帝国国防方針から読み取れることを簡単に言えば、平賀が関わった時代の戦艦は、徹底した日本近海邀撃決戦主義といえます。

当時の海軍における基本的な作戦は、敵艦隊を小笠原諸島近海で待ち受けての決戦を考えていたのです。無論、これは日露戦争における日本海海戦をモデルにしていると見ることが出来ます。しかし、この作戦は極めて危険な側面を持っています。第一に日本近海での決戦が意味するものは、この決戦で負ければ、もう後は無いと言うことなのです。損傷した艦を引き返して修理して、再度戦う余裕などないのです。従って戦繿に要求されたのは、難沈性ではなく不沈性であり、最後まで戦闘能力を保つことだったと考えられます。これに関しては、明際な文書資料を見たことがなく、私の推定が入るのですが、ここに平賀デザインの、というよりも日本海軍の要求の特色が出たのだと思います。それは、平賀設計の特色とも言える、構造の特徴である、中央縦通隔壁の存在と、直接防御重視の構造ではないかと思います。そして、これが軍艦にとって果たして最善の選択であったのか、評価の難しさがあります。

まず中央縦通隔壁について。これは、平賀が海軍軍令部の要求に応えた結果出てきた設計と考えるべきでしよう。しかしこれはあまり一般的な設計ではないのです。かつて海軍造船少将であった八代準氏が、雑誌「船の科学」に昭和30年に連載した「艦艇の初期設計」という記事の中で、軍艦の艦内区画についてこう書いています

「一般にこれらの室を中心線縦通隔壁で仕切ることは、いずれかの片舷室が破られたときに艦の横傾斜大にするから避けなければならない。しかし、双螺旋推進の場合はやむを得ずそのようにすることもあるが、其の場合は、必ずこれらに相対した他舷の区画室に反対注水をなし得るように設計しなければならない」。

「一般に・・避けなければならない」と明言されるような間題のある設計を何故したのか、これが疑間なのです。話を戻しますが、当時の日本海軍は決戦一回主義です。この決戦に負ければ後が無い。そのような考えから導き出されるのは、たとえ沈没が早まっても戦闘力の維持のほうが重要であるということであり、これが平賀設計の答えだったのではないでしょうか。

平賀が直接設計したわけではありませんが、平賀の流れを汲む戦艦大和の例を見たとき、重要な機能として、浸水があったときに、速やかに水平を回復することが重視されているのですこれはどういうことかというと、戦艦の主砲は、軽度の傾斜でも発砲出来なくなるのです大和の46センチ砲では船体の傾斜が5度を超えると砲戦が出来なくなる。従って、戦力維持のためには速やかな傾斜回復の方法が必要となるわけです。私は、これが中央縦隔壁の存在理由であると考えています。

本来ならば、浸水には排水で対処するのが当然であって、浸水している船体に更に注水してバランスを取ることの意義は、難沈性の面からは疑間視されていたのです。以前これも技術大佐で戦艦大和の設計主任であった牧野茂氏に「注水でバランスをとるのは、おかしくないですか」と聞いたところ、牧野氏は「浸水が想定の範囲内なら、注水の方が(傾斜の)回復が早い、回復の早いほうが重要だ」と言われ、更に「想定を超えたらどうなるのですか」と聞くと「想定を超えたら沈むよ」と極めてあっさりした答えでした。当時は良く理解できませんでしたが、今は、これは、船を生かすよりも、砲戦を一瞬でも長く継続するほうが重要なのである、という意味であると理解しています。

しかし、第1次世界大戦以降、戦争は長期化することが予想され、損害を受けた船も沈ませずに帰港させ、修理して再度戦線に出すという、ダメージコントロールの考えが世界の大勢となってゆくのです。平賀はこの流れに対しては、本格的な対応はしなかったように思えるのです。これは、日本海軍の思想が最後まで長期戦を考慮しておらず決戦一回主義に依っていたからではないでしょうか。日米開戦時の軍令部作戦部長で古賀峯一連合艦隊司令長官の参謀長を勤めた福留繁なども、決戦主義だったのです。当時連合艦隊の参謀であった中島親孝氏からは「長官も参謀長もね、昭和19年になっても、日本海海戦の再現を夢見ていたんだよ」と、伺いました。そういうコンセプトの下で作られた軍艦による艦隊を使って日米戦争を戦ったために、日本の軍艦が損害に対して脆弱である、という弱点を実戦において露呈することになったわけです。

平賀は、軍艦設計者として、戦艦の計画主任を務めることが夢であったと思います。平賀だけではなく、当時軍艦設計に関わるものにとって、戦艦の設計こそが究極の夢であったのです。その平賀が、扶桑、長門、加賀と担当部員を勤め、遂に天城で計画主任となったとき、ワシントン海軍軍縮条約で戦艦の建造が休止してしまったのです。軍艦設計者としての平賀の落胆と無念さは想像に余りあります。そして昭和期に入って、金剛代艦と大和の計画や建造の時代には、平賀はもう設計の現場には居なかったので、天城以降の平賀の設計図はついにペーパープランに終りました。

しかし、平賀の胸中には、戦艦設計への願望が消えずに残っていたのだと思います。これが、後年の金剛代艦、更にはA140 (後の大和型)の設計における、平賀の積極的な現場への介入の背景であったのではないかと思っています。